貸株とは?メリット・デメリットと始め方を徹底解説【やるべき?】

みなさんは「貸株」というサービスをご存知でしょうか。

株式投資の利益は、

- 売買によって差益を得るキャピタルゲイン

- 配当金によるインカムゲイン

が基本です。

しかし貸株サービスを利用すればそれらに加えて、他者に株を貸し出すことによる金利、いわば株のレンタル料で利益を得ることも可能になります。

また貸株はほとんどデメリットやリスクと言えるものがなく、保有している株を遊ばせておくぐらいなら貸株サービスを使わない手はありません。

今回はそんなお得なサービスである貸株について、その概要、メリット・デメリット、貸株を利用できる証券会社などを解説していきます。

- 貸株とは、自身が保有している株式やETFを証券会社に貸し出して金利を得られるサービス

- 貸株はローリターンだが、デメリットやリスクがほぼない

- SBI証券では国内株だけでなく、米国株でも貸株サービスを利用できる

\ 株式取引シェアNo.1! /

Invest Naviでは、株に関する最新情報を公式LINEで随時配信中。

お得な限定情報もこちらで提供していますので、是非無料登録してみてください。

\ 1000円分のBTCが無料 /

貸株とは

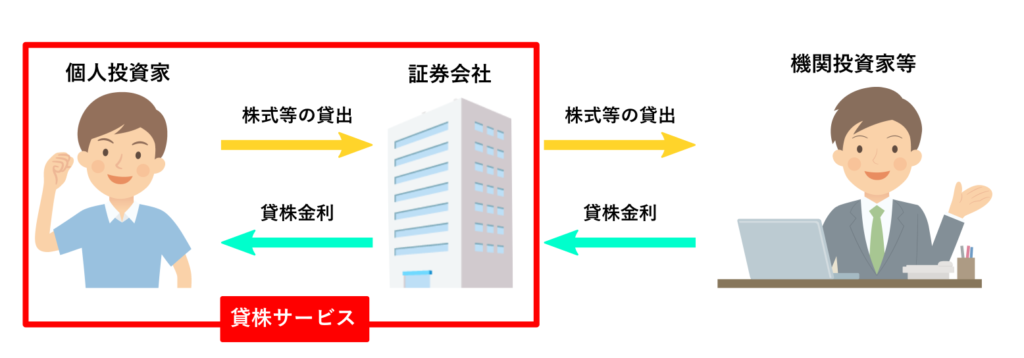

貸株とは投資家が保有している個別株やETFを、証券会社を経由して機関投資家などに貸し出すことで、その代価として金利を得られるサービスのことです。

投資家側は、長期保有している株式を貸し出すことで有効活用することができ、ローリスクで年利0.1~0.2%程度の利益を得ることができます。

また証券会社側や市場全体としては、個人投資家の懐に眠っている株式を動かすことができるので、「その株式の流動性や決済安定性を向上させることができる」といったメリットがあります。

なお貸株金利は、株式の売却益や配当益とは違い、税区分上「雑所得」となります。

そのため、申告分離課税ではなく総合課税の対象となります。

貸株のメリット

個人投資家にとって、貸株は次のようなメリットがあります。

- 貸株金利を受け取れる

- 貸出の期間が設けられていない

- 貸出中も自由に売却できる

- 信用取引口座でも貸株サービスを利用できる

貸株金利を受け取れる

貸株をおこなう最大のメリットは、貸株金利を受け取れることです。

貸株の金利は証券会社ごと・銘柄ごとに異なりますが、年利0.1~0.2%のものが最も多いです。

例えば100万円分の株式を保有しており、年利0.1%で貸し出せば年間の利益は1000円です。

大した利益ではないかもしれませんが、それでも銀行預金などと比べると金利は高く、株を長期保有して遊ばせておくぐらいなら貸株に出して1円でも多く稼ぎましょう。

また、ほとんどの銘柄は年利0.1~0.2%ですが、中には年利1%以上のボーナス金利をもらえるお得な銘柄や年利10%を超えるレアな銘柄もあります。

そういった思わぬチャンスがある点からも、貸株サービスを使わない手はありません。

貸出の期間が設けられていない

貸株は、

- 一定期間以上は必ず貸したままにしておかなければならない

- 一定期間経過したら、貸出期間は終了してしまう

といった、貸出期間の制限が特にありません。

制限はないので国内株式で中長期投資をおこなうなら、ぜひ貸株をフル活用してその利益を享受するようにしましょう。

貸出中も自由に売却できる

貸株サービスでは株を貸出している最中でも、その銘柄を通常と同じように売却することができます。

売却するためにわざわざ貸株を解除する必要はありません。

信用取引口座でも貸株サービスを利用できる

多くの証券会社で、信用取引口座でも貸株サービスを利用できます。

そのため代用有価証券になっているもの、もしくはそれ以外の余剰株式も、貸株サービスで有効活用することができます。

\ 株式取引シェアNo.1! /

貸株のデメリット

貸株は保有している株を有効活用できる一方で、次のようなデメリットもあります。

- 貸出している間は株主優待を受けられない

- 配当金が配当金相当額(雑所得)になる

- 貸出中に証券会社が倒産したら、貸株は返ってこない可能性がある

- 単元未満株やNISA枠の株は貸株の対象外

貸出している間は株主優待を受けられない

株を貸出している間は、株の所有者が証券会社または機関投資家に移っています。

そのため、優待の権利確定日に貸出したままにしておくと株主優待を受けられません。

しかしこのデメリットは、

- 株主優待の権利確定日前に、自ら貸株を解除する

- 貸株をおこなう際に、株主優待優先設定(株主優待があれば、権利確定日前に貸株を自動解除してくれる設定)をしておく

このどちらかをおこなうことによって解消できます。

配当金が配当金相当額(雑所得)になる

株を貸出している間は、株の所有者が証券会社に移っているので、株主優待と同じく配当金も受け取れません。

しかし配当金の場合は株主優待と違って、「配当金相当額(源泉徴収された配当金と同額)」として証券会社から支払ってもらえます。

ただ、配当金相当額は通常の配当金と違って、税区分が「雑所得」となります。

そのため、通常の配当金と比較すると

- 配当金控除の対象外になってしまう

- 株式等の譲渡損と通算できない

- 申告分離課税ではなく、総合課税の対象になる

といった違いが出てきます。

特に総合課税になってしまう点がデメリットして大きく、自身の給与所得などの状況によっては、通常の配当金よりも多く課税されて配当益が目減りしてしまうことも考えられます。

しかし、このデメリットについても株主優待と同じく、

- 配当金の権利確定日前に、自ら貸株を解除する

- 貸株をおこなう際に、株主優待優先設定(株主優待があれば、権利確定日前に貸株を自動解除してくれる設定)をしておく

- 貸株をおこなう際に、権利取得優先設定(株主優待の有無にかかわらず、権利確定日前に貸株を自動解除してくれる設定)をしておく

このいずれかをおこなうことによって解消できます。

貸出中に証券会社が倒産したら、貸株は返ってこない可能性がある

普段、購入して証券会社に預かってもらっている株式は、証券会社の資産と分けて管理されています。

そのため万が一証券会社が倒産したとしても、確実に手元に返ってきます。

しかし貸株の場合は保護対象にはなっていません。

そのため返還請求をする権利はあるものの、必ずしも返ってくるとは限りません。

大手ネット証券などなら突然倒産してしまうということはほぼないかと思われますが、倒産時のリスクがあるということも念のため知っておきましょう。

単元未満株やNISA枠の株は貸株の対象外

単元未満株やNISA枠(つみたてNISA/ジュニアNISAを含む)で購入している株は、残念ながら貸株の対象外です。

またこれら以外にも、多くの証券会社で次の銘柄が貸株の対象外となっています。

- その証券会社自身の株式

- その証券会社のグループ会社の株式

- 外国株式

- ETN(指標連動証券)

- ETFS(天然ガス上場投資信託)

- 証券会社ごとに個別に定める銘柄

以上、貸株のデメリットをご紹介しましたが、株主優待や配当金に関するデメリットは対策をすることで解消できますし、それ以外のものも致命的なデメリットではありません。

それよりも貸株によって1円でも多く利益を得られるというメリットの方が大きいので、長期保有して株を放置しておくぐらいなら、貸株を有効に活用しましょう。

Invest Naviでは、株に関する最新情報を公式LINEで随時配信中。

お得な限定情報もこちらで提供していますので、是非無料登録してみてください。

\ 1000円分のBTCが無料 /

貸株のコース設定

貸株では、次の3つのコースから設定を選ぶことができます。

- 貸株金利優先

- 株主優待優先

- 権利取得優先

貸株金利優先

金利優先で、権利確定日でも貸株金利を受け取り続けることができる設定です。

株主優待を受けることはできず、配当金は「配当金相当額」として支払われます。

しかし証券会社によっては、株主優待などの権利を放棄する代わりに、権利確定日の金利を割り増ししてくれるところもあります。

株主優待優先

株主優待を配布する銘柄について、権利確定日前に貸株を自動で解除して、株主優待を受け取ることができるようにする設定です。

また、権利確定日前に手元に戻るため、配当金も通常通り受け取ることができます。

ただし株主優待がない銘柄については自動返却がおこなわれず、そのため配当金ではなく配当金相当額が支払われます。

権利取得優先

株主優待の有無に関わらず、権利確定日前に貸株を解除する設定です。

この場合は、株主優待と配当金の両方を確実に受け取ることができます。

なお権利取得優先ついては利用できない証券会社もあり、主要なネット証券5社を比較すると次のようになっています。

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 松井証券 | auカブコム証券 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 権利取得優先の有無 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |

貸株ができる証券会社

貸株ができる主要なネット証券5社を、次のような表にまとめました。

| 証券会社名 | 通常(最低)金利 | コース設定 | 信用取引口座で併用 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 0.1% | 貸株金利優先 株主優待優先 | 〇 | 米国株の貸株あり |

| 楽天証券 | 0.1% | 貸株金利優先 株主優待優先 権利取得優先 | 〇 | ー |

| マネックス証券 | 0.1% | 貸株金利優先 株主優待優先 権利取得優先 | 〇 | ー |

| 松井証券 | 0.2% | 貸株金利優先 株主優待優先 権利取得優先 | 〇 | ー |

| auカブコム証券 | 0.02% | 貸株金利優先 株主優待優先 | 〇 | ー |

これら5社を比較すると、

- 松井証券は通常(最低)金利が他社より高め

- auカブコム証券の通常(最低)金利が他社より低め

- SBI証券は、米国株でも貸株が可能

といった違いがあります。

特にこの中では、SBI証券がユニークです。

この5社はいずれも外国株式は貸株の対象外となっていますが、SBI証券のみ米国株に限って貸株を利用できる独自のサービス「Kastock」をおこなっています。

\ 株式取引シェアNo.1! /

ただ貸株は、「長期保有している株を少しでも有効に活用しよう」という趣旨のサービスなので、言うならばオマケのようなものです。

大したデメリットやリスクもないので長期保有するならぜひ貸株を利用すべきですが、そのサービスの良し悪しによって証券会社を選ぶのは本末転倒です。

証券会社を選ぶ際は、

- 国内株に投資したい

- 外国株に投資したい

- 投資信託で投資してみたい

- 少額からNISAやつみたてNISAをやってみたい

- ETFで分散投資をやってみたい

といった自身の投資目的を、最も適切に実現できる証券会社を選びましょう。

SBI証券は定番の証券会社でもあるので、まだ口座をお持ちでない方は今のうちに開設しておきましょう。

\ 株式取引シェアNo.1! /

まだ証券会社に口座を開設していない方は、次の記事をぜひ参考にしてみてください。

貸株の始め方

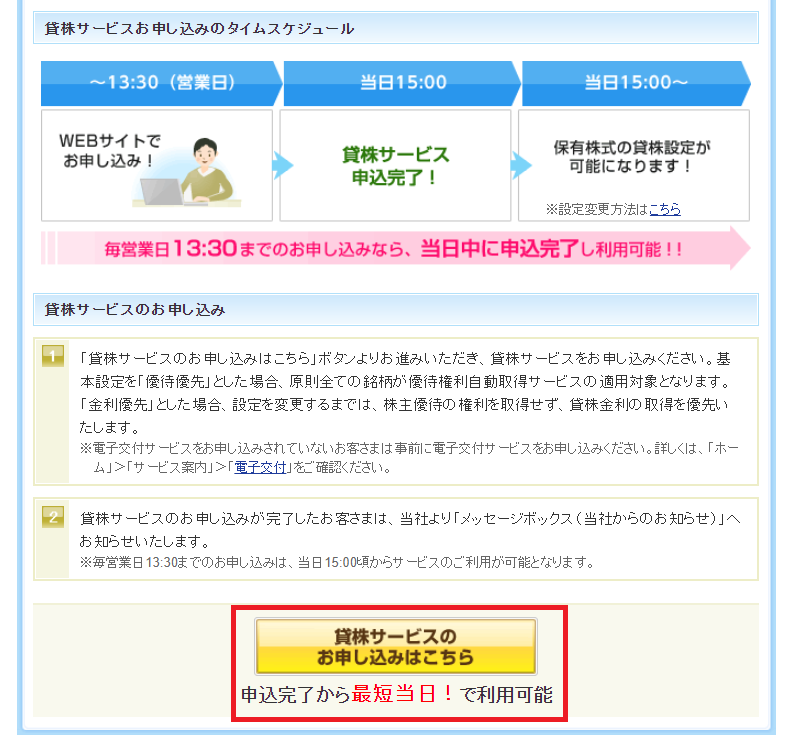

続いて貸株の始め方を紹介します。

ここではSBI証券を例にとって解説します。

なお貸株サービスは、先に各証券会社で口座開設しておかないと利用できませんが、ここではすでに口座は解説している前提でお話します。

もしまだ、口座を保有していない方は、公式サイトから無料口座開設をしてみてください。

- トップページ「国内株式」から貸株を選択

- 上部タブ「お申込みまでの流れ」を選択し、ページ内の「貸株サービスのお申し込みはこちら」をクリック

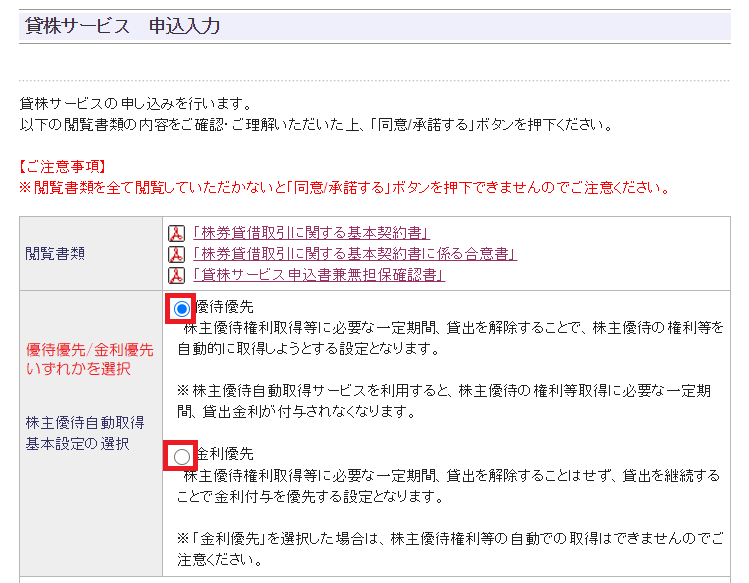

- 基本契約書等を確認したのち、優待優先/金利優先のどちらかを選択して、契約への「同意/承諾」ボタンをクリック

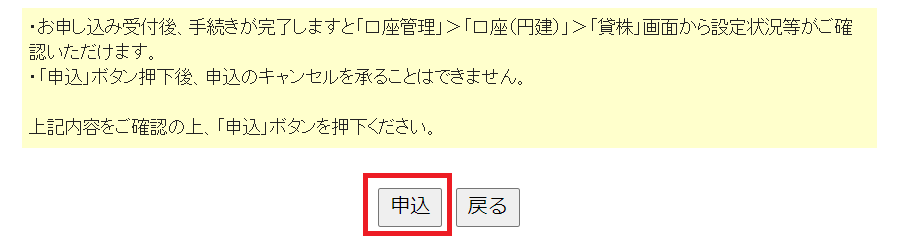

- 優待優先/金利優先の設定に問題がなければ、「申込」ボタンをクリック

貸株サービスへの申し込みはたったこれだけです。

申し込み当日か翌営業日には、保有株式の貸株設定を自由におこなうことができるようになります。

貸株まとめ

今回は貸株について解説しました。

- 貸株とは、自身が保有している株式やETFを証券会社に貸し出して金利を得られるサービス

- 貸株はローリターンだが、デメリットやリスクがほぼない

- SBI証券では国内株だけでなく、米国株でも貸株サービスを利用できる

貸株は、自身が保有している株式やETFを有効活用して、貸株金利を得られるサービスです。

金利はほとんどの銘柄で年利0.1~0.2%程度で決して高いとは言えませんが、大したデメリットやリスクもないので、中長期に株を保有するなら1円でも多く稼ぐためにぜひ利用しましょう。

なお貸株はあくまでオマケのようなサービスであり、貸株ありきで証券会社を選ぶことは基本的に推奨しません。

しかしSBI証券は大手ネット証券の中で唯一、米国株でも貸株サービスを利用できるので、もし外国株にも投資するつもりで証券会社を選ぶのであればぜひその点も考慮してみてください。

\ 株式取引シェアNo.1! /

Invest Naviでは、株に関する最新情報を公式LINEで随時配信中。

お得な限定情報もこちらで提供していますので、是非無料登録してみてください。

\ 1000円分のBTCが無料 /